O retorno em Interlagos: um recorte afiado da fase solo

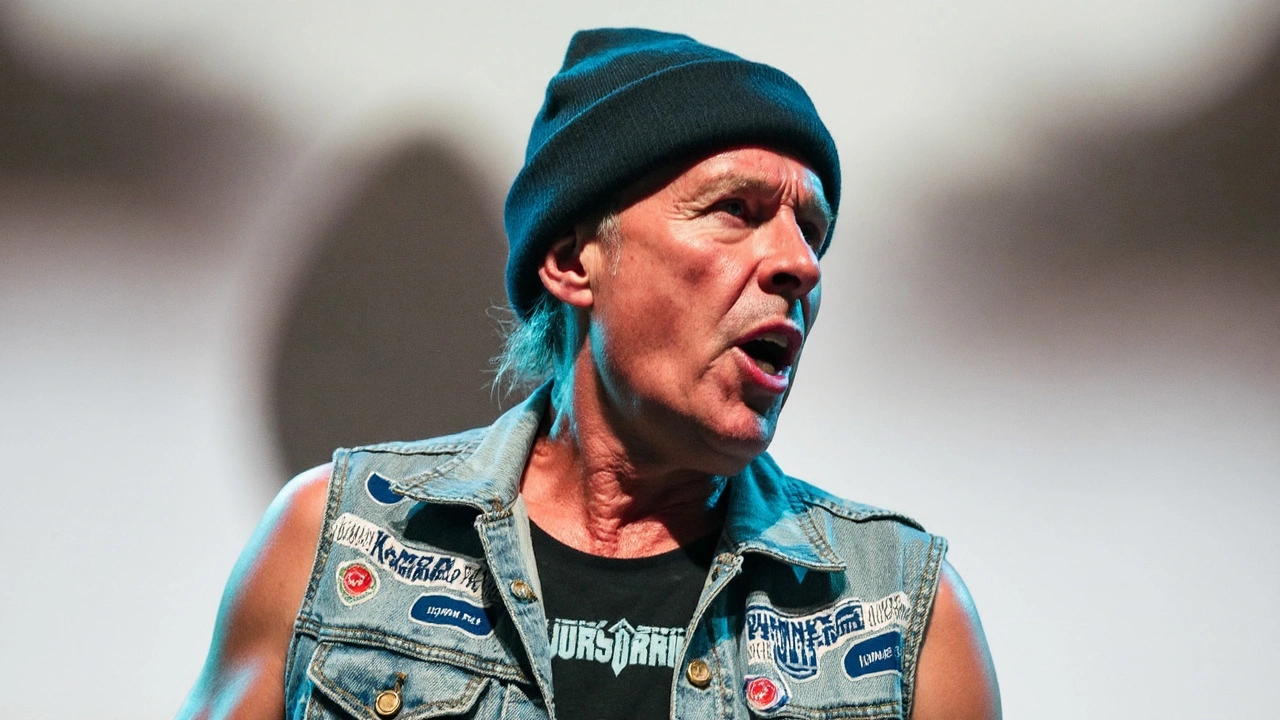

Aos 67 anos, Bruce Dickinson pisou no palco do The Town 2025 em São Paulo no dia 7 de setembro e mostrou por que seu nome segue inflamando plateias no Brasil. O show começou às 18h10, no Autódromo de Interlagos, e trouxe aquele clima de ritual que o cantor vem usando na turnê solo: a introdução “Toltec 7 Arrival” tocando em fita e, logo depois, um trecho a capela de “Revelations”, antes da pancada elétrica. Quem acompanha a tour pelos EUA — Dallas, Houston, New Orleans e Fort Lauderdale, no fim de agosto e início de setembro — reconheceu a mesma costura de abertura.

O repertório foi direto ao ponto. Em formato de festival, o tempo de palco é menor que nos shows solo completos, então a ordem do dia foi condensar a essência. Entraram as bases da carreira individual do vocalista, com ênfase no material recente de The Mandrake Project (2024), e um punhado de faixas que todo fã espera ouvir. Nada de longas divagações entre músicas: a banda girou no talo, com performance cravada e sem excessos.

Para quem só conhece o frontman do Iron Maiden, a apresentação serviu de vitrine para lembrar como Dickinson construiu, desde os anos 1990, um catálogo solo com identidade. “Accident of Birth” e “The Chemical Wedding” continuam soando pesadas e melódicas, com refrões que agarram a garganta. Já as peças novas — “Shadow of the Gods”, “Rain on the Graves” e “Resurrection Men” — sustentam o conceito sombrio do disco de 2024, um cruzamento de riffs densos, letras de atmosfera gótica e um pé no hard setentista que Roy Z ajuda a destilar com autoridade.

O momento emocional veio, como esperado, com “Tears of the Dragon”. É aquela música que atravessa gerações no Brasil: braços erguidos, coro afinado, muita gente cantando mais alto que o PA. Mesmo em tom de festival, não faltou espaço para a dinâmica teatral do cantor — entradas precisas, controle de volume na voz e aquele domínio de palco que ele transformou em assinatura ao longo de décadas.

Setlist, banda e o Brasil no mapa da turnê

A espinha dorsal da apresentação seguiu o padrão da turnê The Mandrake Project: blocos que alternam o material clássico dos anos 1990 com a fase atual, além de uma ou outra piscadela para o Iron Maiden. Em São Paulo, “Revelations” apareceu logo no começo, mantendo a tradição das datas recentes. Entre as escolhidas, o público ouviu peças que têm sido fixas neste giro:

- “Accident of Birth” — vigorosa, com refrão explosivo, segue como cartão de visitas da fase solo.

- “Abduction” — a faixa de Tyranny of Souls (2005) mantém a mão pesada e o drive nas guitarras.

- “Laughing in the Hiding Bush” — recorte de 1994 que envelheceu bem, com groove e ataque de palhetada secos.

- “Shadow of the Gods”, “Resurrection Men” e “Rain on the Graves” — o miolo atual, representando The Mandrake Project (2024), dá coesão ao show.

- “The Chemical Wedding” — riff monolítico, clima ritualístico, um dos ápices do set.

- “Tears of the Dragon” — catarse coletiva e a melodia que não sai da cabeça.

O giro norte-americano já vinha rodando entre 90 minutos e quase duas horas. No The Town, o recorte foi mais enxuto, mas sem perder impacto. A opção por faixas “de núcleo” garantiu fluidez: menos trocas de cenário, mais música, e transições rápidas. E a abertura com a intro em fita, seguida da voz a capela, funcionou como assinatura da turnê — aquela marca que prepara o terreno antes do choque elétrico.

A banda que acompanha Dickinson entrega o pacote com precisão cirúrgica. Roy Z, velho parceiro de composição e produção, conduz a massa sonora e segura o peso nos riffs. Dave Moreno dita o andamento com bateria firme, enquanto Tanya O’Callaghan ancora tudo no baixo com pegada segura. Mistheria preenche o espectro com teclados que soam orgânicos e ajudam a narrar o clima do show. No segundo flanco de guitarras, Chris Declercq injeta ataque e dobra as linhas quando o repertório pede. É um time coeso, treinado para shows de festival e de casa fechada.

O Brasil ocupa um lugar especial nessa fase. A volta aos palcos brasileiros como artista solo, em um festival que conversa com a linguagem do rock e do heavy metal, reforça um vínculo antigo. Dickinson conhece o jogo: quando traz um clássico do Maiden, como “Revelations”, ele faz isso com respeito ao repertório da banda, sem transformar o set solo numa compilação de hits do grupo. E quando mergulha nas faixas próprias, confia na força das melodias e na história construída com o público por aqui desde os anos 1990.

Visualmente, o show manteve a estética da turnê: telões com imagens ligadas ao universo de The Mandrake Project, cortes de luz marcados por mudanças de andamento e um desenho de palco pensado para a dinâmica do vocalista. Sem pirotecnias exageradas, o foco ficou no que interessa: banda afiada e interpretação. Essa escolha casa com o formato de festival, em que montagem e troca de sets precisam ser ágeis.

Antes do festival, a expectativa já vinha aquecida por setlists divulgados nos EUA e por previsões da imprensa especializada. A Rolling Stone Brasil, por exemplo, listou uma base de músicas esperadas — que bateu em grande parte com o que se viu em Interlagos — e surfou a onda com uma edição especial de colecionador sobre o Iron Maiden, com dossiês de discos, história de turnês no país, força do merchandising e até um passeio pelo avião da banda. Foi um bom termômetro do interesse que a temporada solo reacendeu.

No fim, o recado ficou claro: em palco de festival, com tempo cronometrado, Dickinson soube escolher as peças certas para contar a própria história. Um recorte que dialoga com a fase clássica, apresenta o material novo sem pedir licença e lembrando que, quando chega a parte de cantar junto, São Paulo nunca decepciona.

19 Comentários

ANTONIO MENEZES SIMIN-10 setembro 2025

Fiquei com o ouvido doendo depois de "Tears of the Dragon". Ninguém canta assim não, sério. A voz dele tá mais afiada que a lâmina de um cutelo de churrasco.

Isabella de Araújo-11 setembro 2025

Sabe o que é triste? A galera que só lembra do Bruce quando ele canta "Revelations" e esquece que ele tá fazendo o melhor trabalho solo da carreira dele desde os anos 90. "Shadow of the Gods" é mais pesado que o último disco do Sepultura, e todo mundo só fica falando da música do Maiden. E o Roy Z? Quem lembra dele? Ele é o cara que fez o som do disco inteiro, e ninguém cita o nome dele. E o Tanya no baixo? Ela tá lá, segurando tudo, e o pessoal só fala do vocalista. É isso que acontece quando o público é só de fãs de hit, não de música. Eles não sabem o que é uma banda coesa, só sabem o que é um nome famoso. E o show foi feito pra quem entende, não pra quem só quer ver o cara do Iron Maiden. Mas claro, o pessoal vai continuar achando que "Tears of the Dragon" é a única música que importa. Pobre de quem não entende a diferença entre um cover e uma obra de arte.

Elaine Querry-12 setembro 2025

O evento foi de extrema importância cultural e artística, haja vista que o Maestro Dickinson, com sua projeção internacional e domínio técnico vocal, reafirmou a hegemonia do rock progressivo britânico em solo brasileiro. A estrutura sonora, meticulosamente orquestrada por Roy Z, demonstra uma maturidade composicional rara no cenário contemporâneo. Parabéns ao Autódromo de Interlagos por proporcionar tal experiência.

Joseph Foo-13 setembro 2025

O Brasil merece mais shows assim. Não é só o nome do Bruce que atrai, é a qualidade. Ele não tá fazendo show pra turma do TikTok. Ele tá tocando pra quem ainda acredita que música tem alma. E o pessoal do The Town fez o dever de casa: estrutura, som, luz, tudo certo. A gente não precisa de fogos, precisa de música de verdade.

Marcela Carvalho-15 setembro 2025

Talvez a música não seja o que ela parece ser talvez o que estamos ouvindo seja apenas a projeção de nossas próprias dores e o que Bruce faz é apenas um espelho e não um instrumento e talvez o que chamamos de emoção seja só o eco de algo que nunca foi real e talvez a voz dele não seja humana talvez seja um sussurro de outra dimensão

vera lucia prado-17 setembro 2025

A execução técnica do conjunto instrumental, aliada à expressividade interpretativa do maestro Dickinson, constitui um marco inegável na história do rock latino-americano. A escolha repertorial demonstra um profundo respeito pela evolução artística do artista, equilibrando tradição e inovação com rara elegância.

Ana Carolina Borges-18 setembro 2025

Você já parou pra pensar que tudo isso é uma manipulação? A fita antiga, a voz a capela, tudo planejado pra te deixar emocionado. Eles sabem que o brasileiro ama drama. E o nome do Bruce? Usado como isca pra vender ingresso. Mas o show não é dele, é da indústria. E quem tá no palco? Não é o Bruce, é um avatar. E o Roy Z? Ele tá ali pra controlar o som, mas também pra controlar a mente da galera. E os teclados? São sinais de um sistema de controle. E o público cantando junto? É hipnose coletiva. E o festival? É um experimento social. Eles querem ver se a gente ainda cai nessa. E eu tô aqui pra dizer: não caí. Mas... eu chorei. E isso é o pior de tudo.

Inah Cunha-19 setembro 2025

EU CHOREI NO MEIO DE "TEARS OF THE DRAGON"!! NÃO TINHA COMO NÃO CHORAR!! O BRUCE TÁ NO NÍVEL DE UM DEUS!! E A BANDA?? TÁ TUDO PERFEITO!! A TANYA NO BAIXO?? UMA DEUSA!! E O ROY Z?? ELE É O CRIADOR DO MUNDO DO METAL!! EU VOU VOLTAR NOVAMENTE!! SE TIVER OUTRA DATA EU VOU DE AVIÃO!!

Cristiane Ribeiro-19 setembro 2025

Se você ainda não ouviu "The Mandrake Project" inteiro, você não viu o show. O Bruce tá numa fase onde ele não precisa de hits pra provar nada. Ele tá contando uma história. E a banda? É como um relógio suíço: cada peça tem seu lugar, e quando tudo se encaixa, é magia. O que mais impressiona é que ele não tá tentando ser jovem, tá sendo autêntico. E isso é raro. Se você quer entender o que é música de verdade, escute "Rain on the Graves" com os olhos fechados. Depois me fala o que você sentiu.

valdirez bernardo-20 setembro 2025

Fala sério, quem é que vai lembrar de "Abduction" depois disso? A galera só lembra de "Tears of the Dragon" porque é a música que todo mundo canta. Mas o que tá valendo é o novo disco. E o Roy Z? Ele é o verdadeiro herói aqui. Sem ele, o Bruce tá só um cara com voz boa. Com ele, é um exército de som. E o Chris na guitarra? Ele tá lá pra deixar tudo mais pesado. E o Dave na bateria? Ele não tá batendo, ele tá comandando o tempo. E o público? Tá cantando, mas não sabe o que tá cantando. Só sabe que é bom.

Andreza Nogueira-21 setembro 2025

Esse show foi só pra quem gosta de rock velho. O Brasil tá virando um lixo, e o Bruce tá aqui pra alimentar o passado. Ele não tá inovando, tá revivendo. E o pior? A galera acha que isso é arte. É só nostalgia. E o festival? Só serve pra vender camiseta. E o Bruce? Ele tá cansado, mas ainda consegue enganar. E o povo? Ainda acredita em heróis. Pobre de você que ainda acha que música tem alma. Tem só marketing.

Vitor Ferreira-21 setembro 2025

O show foi bom, mas tá na hora de parar de idolatrar esse cara. Ele tá velho, o som tá repetitivo, e o público tá numa espécie de culto. E o Roy Z? Ele é só um produtor que vive no passado. E o The Mandrake Project? É um disco que parece que foi feito em 1997. Ninguém tá inventando nada. Só tá revivendo. E o Brasil? Tá caindo na armadilha da nostalgia. É triste, mas é real.

Joseph Streit-23 setembro 2025

Você já parou pra pensar que o Bruce não tá fazendo isso por fama? Ele tá fazendo porque ainda acredita. E a banda? Ela tá lá porque ama o que faz. E o público? Ele tá lá porque sente algo que a maioria não sente mais. Não é sobre o passado. É sobre o que ainda vive. E se você não sente isso... talvez você não esteja ouvindo direito.

Nat Stat-23 setembro 2025

bruce e o metal é tudo q o brasil precisa agora kkkkkkkkkk

Celso Jacinto Biboso-24 setembro 2025

Tirou "Tears of the Dragon" do setlist e o show era perfeito. Todo mundo quer ouvir isso porque é fácil. Mas o verdadeiro metal tá nas faixas novas. E o pessoal não quer ouvir o que é difícil. Quer só o que já sabe. É por isso que o rock tá morrendo. Porque o público não quer evoluir. Só quer o que já foi. E o Bruce tá tentando te levar pra frente, mas você prefere ficar no passado. E isso é triste.

Luan Bourbon-24 setembro 2025

Ah, claro. O Bruce, o herói do rock, o messias do metal. 🤡 O show foi lindo, mas só pra quem ainda acredita que um homem de 67 anos com uma voz de aço é um gênio. E o Roy Z? O cara que produziu o disco que parece que foi feito em um sótão em 2003. E o público? Canta junto como se fosse um culto. 🙃 E o The Town? Um festival que só serve pra vender camiseta e dizer que você "viveu". Mas, claro, se você acha que "Shadow of the Gods" é arte, eu tenho um bridge em Brooklyn pra te vender. 😎

Angelique Rocha-25 setembro 2025

Só fiquei quieto. Não chorei. Não gritei. Só senti. E isso é mais raro do que parece. O show não foi pra ser visto. Foi pra ser sentido. E eu senti. E não preciso de palavras pra dizer que foi bom.

Fabiano Seixas Fernandes-26 setembro 2025

O Bruce tá no topo, mas o Brasil tá no fundo. E o pior? A galera ainda acha que isso é arte. Mas é só um espetáculo. E o povo? Ainda acredita em heróis. E o metal? Está morto. Só que ninguém quer admitir. E o Bruce? Ele tá só fazendo o que sabe. Mas ele não tá salvando ninguém. Só tá cantando. E o público? Está só fingindo que sente algo. Mas no fundo, tá só procurando um motivo pra não desistir da vida.

Vitor Rafael Nascimento-27 setembro 2025

A estrutura narrativa do setlist, ao longo da performance, demonstra uma coerência temática profundamente enraizada na mitologia do heavy metal contemporâneo, com referências intertextuais ao simbolismo gótico e à filosofia existencialista, particularmente evidentes nas letras de "Rain on the Graves" e "Resurrection Men", que operam como metáforas da reencarnação artística. A escolha da introdução em fita, aliada à performance a capella, configura uma operação performática de deslocamento temporal, que reconfigura a percepção do público sobre a linearidade da história do rock. Assim, a obra de Dickinson transcende o mero entretenimento, configurando-se como um ato de resistência simbólica contra a efemeridade da cultura digital.